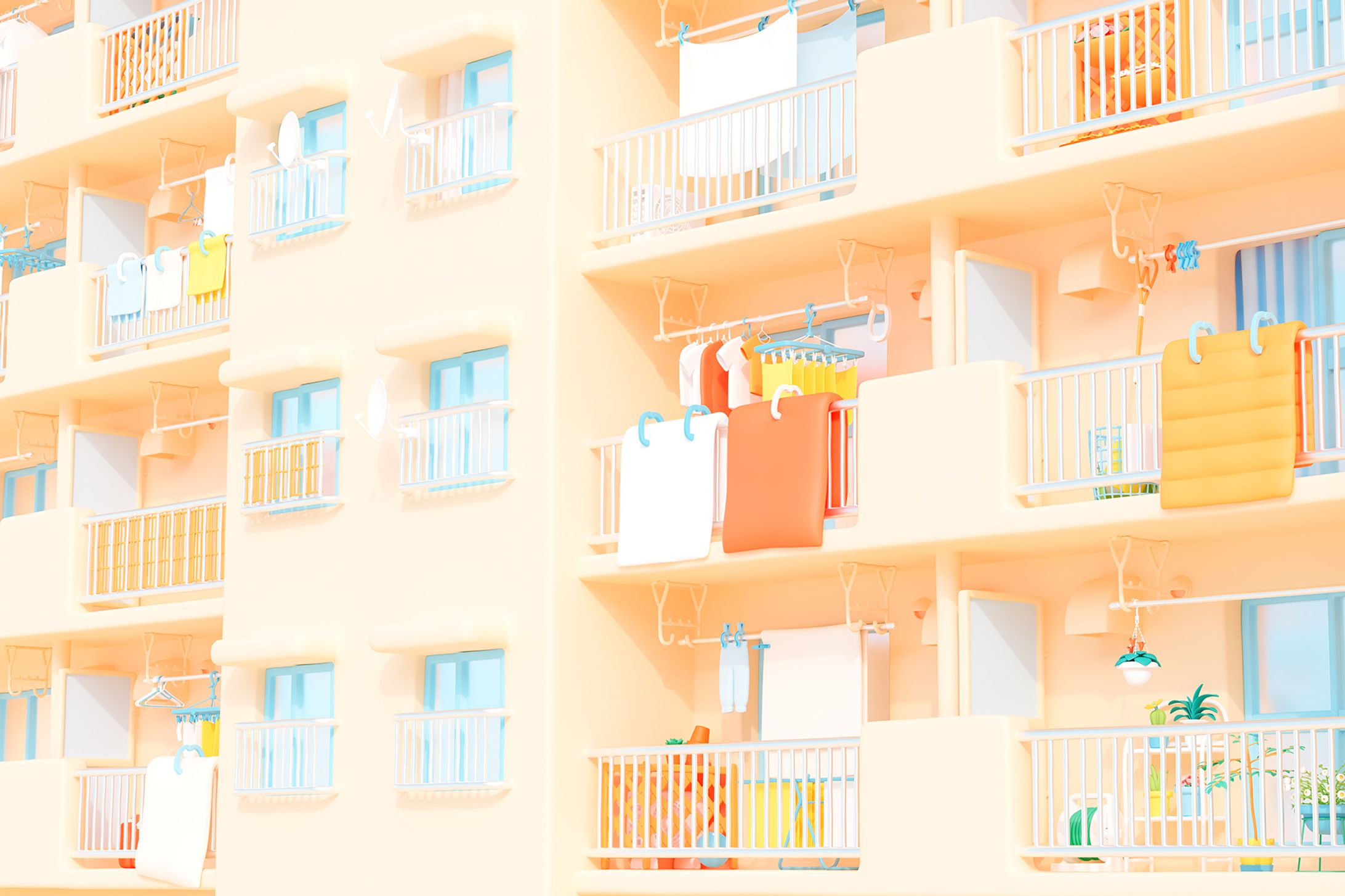

Photo by Rintaro Kanemoto

3Dソフトを用いて、日常風景や架空の世界を生み出す、デザイナーのmimom氏。

実際の記憶をもとに描くことが多いという同氏の作品は、よく見ると、細部にわたって質感や光の加減が表現されている。そのデフォルメされた独特な世界観から、見る人は感性や記憶を引き出される。

2019年5月に開催された個展「mimom 1st solo Exhibition」では、幼少期を過ごした団地から着想を得たという作品が並べられた。3Dソフトで描いた団地をソフト内でアングルなどをさまざまに変え、写真を撮影するように制作したという。mimom氏はどのように、作品を生みだしたのか。これまでのキャリアや、描く・つくることの捉え方とあわせて伺った。

空間や体験を通して、作品の空気感が伝わる個展

——初めて開催された個展「mimom 1st solo Exhibition」で展示された作品たちは、どのようなきっかけで制作をされたのでしょうか。

私は3Dソフトで絵を描くとき、幼い頃の思い出から着想を得ることが多いです。今回は、団地で過ごした幼少期の記憶を、作品として描いてみたいと思い制作を始めました。

私はきょうだいと年が離れていることもあり、一人で遊ぶ時期が長かったんです。住んでいた団地の周りには緑がたくさんあったので、雑草を摘んで料理の真似事をしたり、草花をすりつぶして色水を作ったりといった遊びをしていて。そこから「何かをつくること」が好きになりました。私の根本にあるそういった経験を含めた記憶を頼りにして描いたのが、この団地の作品です。

——絵のもととなる、実体験があったのですね。普段はWebでのみ作品を公開されているかと思います。しかしあえて「個展」という形でリアルな場を設け開催されたのは、なぜだったのでしょう?

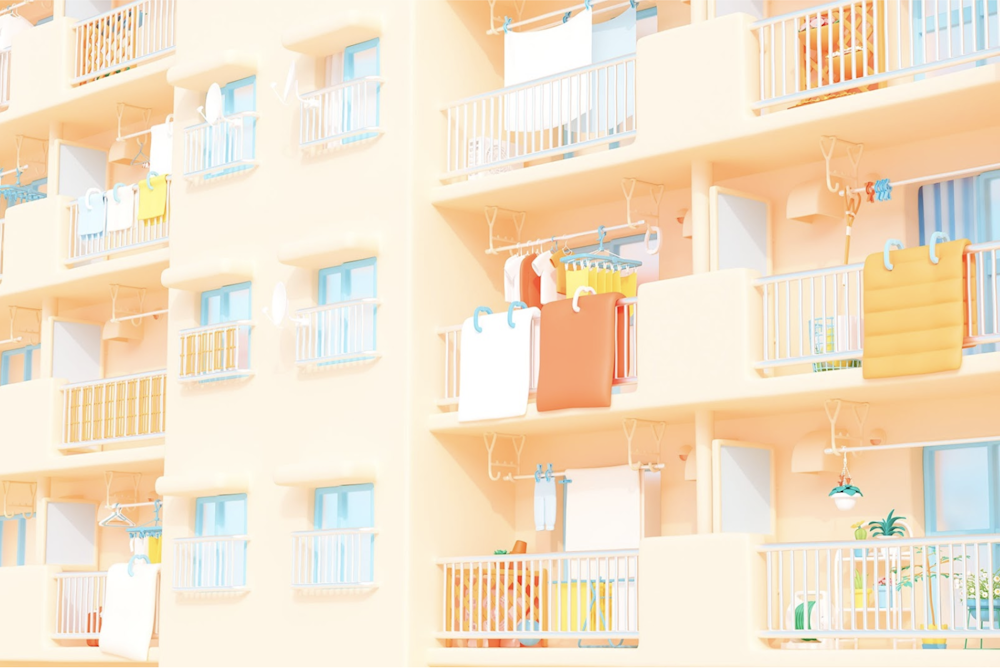

今回描いた団地の絵は、作品に日の光が当たったり、風が吹いたりする様子も含めて、見ていただきたいという思いがあったからです。

特に、布に印刷して展示しようと考えたのは「SUZURI」さんの企画で制作させていただいた、吸着ターポリンという素材を使ったポスターがきっかけです。それまでデジタル上で完結していた作品が、初めてポスターという形で大きな実物になったんです。それを部屋に飾ってみると、光の加減などによって、作品の見え方が変わることに気づきました。それがとても良かったので、印刷物の展示として個展を行いたいと考えたんです。

単に絵を印刷したものを見に来ていただくのではなく、空間や体験として、作品の空気感が伝わる展示にしたい。そう思い、今回の企画をまとめていきました。

──作品を印刷物としてアウトプットしたことで、別の見え方があることを発見し、個展の構想が具体的に作り上げられていったのですね。3Dソフトでの作品制作の過程で、印象に残っていることはありますか?

今回の個展では、モノクロ画家のあけたらしろめさんとコラボレーションさせていただいた作品があります。作品制作期間中に、彼のアトリエで「好きな絵を摸写する会」に参加して得た気づきを作品全体に反映したことは、印象に残っていますね。

私は絵本「14ひきのシリーズ」が好きで、その摸写を行いました。手描きの線には、ゆらゆらした感じや、直線では表現できない柔らかい質感が感じ取れるなと気づいたんです。既に団地を描きはじめていたのですが、その柔らかさを作品にも取り入れられないかと考え、描き直しました。

3D上で形状を作る際に引く線を、全て「少しゆらゆらした線」に変更したんです。直線を一切使わないというのは初めてのトライでしたが、制作過程の中で最も大きな発見でしたね。

──作品のやわらかな雰囲気は、曲線から表現されているんですね。個展に来場された方からは、どのような感想がありましたか?

そもそも、どれくらいの方が個展に足を運んでいただけるのか不安な部分はありました。私の場合、デジタル作品のため原画がなく、かつSNSで作品を常に発表していますから。しかし、結果的にはたくさんの方にご来場いただき「作品と会場が一体になっていたよね」といった感想もいただきました。意図していたことだったからこそ、それが伝わったのはとても嬉しかったです。

作品を描く動機はいろいろとありましたが、それを具体的に語らずに、今回は絵だけを展示しました。それでも、実際に団地に住んでいらっしゃったという来場者の方が「こういう風景あるよね」などと声をかけてくれて。それぞれの「団地の思い出」をうかがえたのは嬉しかったです。描いている時よりも、作品の世界観が広がったような感じがしました。

──来場者の方の思い出と作品の世界観が、リンクしたんですね。私も実際に個展にうかがったのですが、会場までの道のりと作品の雰囲気もマッチしていたような気がしていて…。

まさに、それも作品の空気感を伝える仕掛けの一つです。会場は、あえて駅から少し離れた、住宅街の一角にあるギャラリーを選びました。駅近くのギャラリーを選んだ方が来場者の方も訪れやすいかとは思ったのですが、作品の雰囲気とマッチするのは、賑やかな場所ではなく静かな場所だなと。駅からの道のりに、集合住宅があったり、草木が生えていたりするなど、会場までの道のりと作品がリンクするような世界観を意識しました。 描くこと・つくることで、人を喜ばせたい

──個展を“体感する”一部として、会場への導線も設計されていたのですね。そもそも、mimomさんがデザイナーになったのは、どのようなきっかけがあったのでしょうか。

「何かつくる人になろう」と意識し始めたきっかけを遡ると、小学校4年生の時。父の日に描いた似顔絵を、父に喜んでもらったことが原体験だと思います。子どもの頃の私は、運動も勉強も得意ではなく、両親や友達を喜ばせたり、褒められたりするような「誇りを持てるもの」がありませんでした。でも絵を描くことや、何かものをつくることだったら、人を喜ばせることができるかもしれない、そう思えたんです。当時デザイナーという職業は知りませんでしたが、「何かつくる人になろう」と思うようになりました。

そこから、何かつくる人になるにはどのような勉強をすればいいか調べ、高校はデザイン学科に進学。大学は多摩美術大学でプロダクトデザインを専攻しました。

──大学では、どのようなことを学ばれましたか?

世の中の工業製品ができるプロセスなどを学んでいました。例えば三星レストランで使われているフォークやスプーンを、立体模写する授業。実際に本物の製品を使って食べてみて使い勝手がどうかなどを調べたり、重さや寸法を計った後、合成木材で本物と極力同じ形状のものを作るんです。最後は型を制作し、合金を流し込んで、本物が持つ金属の質感や重さを疑似的に感じ取れるものを制作しました。

──プロダクトデザインを学ばれたことが、3Dソフトを用いた作品制作にも活きているのでしょうか。

学んだことを意識して作品制作をしているというよりは、気がつけば繋がっていた、そんな感覚です。3D作品はデータの中では立体で、描いているときには、形がきれいだったり滑らかだったり、ふっくらしていたりなど、形の良さに意識が向いています。そのような感覚は、プロダクトデザインを学んだことともしかしたら繋がっているのかもしれないですね。

「好き」の気持ちを話すように、描く

──mimomさんは現在、デザイン事務所に所属しロゴ・広告・パッケージなどグラフィックデザインを手がけながら、個人でも作品制作やお仕事をされています。今後は、どのような作品制作・お仕事をされたいと考えていますか?

実際の立体物をつくってみたいですね。過去に一度、制作した3Dデータを、立体物にしていただいたことがあるんです。私立恵比寿中学さんの10周年記念ロゴ制作を担当させていただいたのですが、そのロゴをキーホルダーにしていただきました。

個展もまた開催したいと考えています。そこでも、立体物も含めて展示をできたらいいですね。私は「お寿司の造形」が好きなので、お寿司をすごく大きく作ったり、工場のような会場を作ったりしてみたい。

現在は3Dソフトを使って制作を行っていますが、「3Dソフトでしかできないことをやる」ではなく、「3Dで描かなくてはいけない」ということでもなく、より自由に制作を行っていきたいと考えています。

──ちなみに「お寿司の造形が好き」とは、具体的にどういった観点でお好きなんでしょうか…?

シャリの上にマグロが乗っていますよね。そのマグロの切身の重みといいますか、重力でぺろんっと垂れ下がったその曲線が好きなんです。でも、それを言葉で表現しても、ちょっと変な人ですよね(笑)。

なので、お寿司が造形的に好きだなという気持ちも、3Dで描くことで表現しています。キャラクターにしたり、生きていたらこんな感じかなという想像を絵にしていて。言わずして「好き」という熱意を表現しているんです。

──mimomさんにとって、描くこと・つくることは、コミュニケーション手段の一つなのでしょうか。

そうですね。そんなに大げさなことはではないのですが、本当に人と話すくらいの感覚なんです。「今日いいことがあってさ」と誰かに話しかけるように、絵を描いていて。

私の中には、書く・話すという手段と同じように「描く」や「つくる」があります。言葉や文章で伝えるよりも、制作を通して感じていること・大事にしていることを伝える方が、伝えやすい。

個人で制作している作品は、基本的に自分の記憶や好きなものを描いているだけなので、それを見て好きになってほしいという気持ちは特にないんです。友達に「お寿司のこと、好きなんだよね」と言ったときに笑ってくれてもいいですし、「ああ、確かに」と言ってくれても嬉しいですし「全然わからない」と言われてもそれはそれで良い。それだけなんです。

Text: Yuka Sato / Photograph: Shunsuke Imai