なぜ狐の面を被っているのか、尋ねてみた。

「本当は、もう外してしまってもいいんですが、インターネットってもともと“匿名性”の高いもの。だからなんとなく、見えない方がいいんじゃないかなって。そういうカルチャーを引きずっているのかもしれません」

そう話すのは、ブログ「ぐるりみち。」を運営するフリーライターのけいろー氏だ。月間約15万PVのブログを運営しつつ、サブカルチャーや暮らし系メディアでの執筆も行なっている。

インターネットともに生きてきた、彼のこれまでを振り返りつつ、ライターとしてのこれからについて語ってもらった。

インターネット・ブログ好きが高じて、独立するまで

けいろー氏がインターネットと出会ったのは、小学6年生頃。父親が買ってきた、まだまだ分厚いノート型のマッキントッシュを触らせてもらい、初めてインターネットの世界を知った。

「家にパソコンがきたことをクラスの友達に話すと「『おもしろFlash倉庫』って検索してみなよ、めちゃくちゃ面白いから!」と教えてもらったんです。さっそく検索してみると、キャラクターがFlashアニメになって、ほとんど意味不明な動きをしているんですよね。本当にアホみたいな動画なんですが、なんだかすごく面白かった。インターネットにハマったのはそこからでした」

インターネットを通じて、さまざまなゲームや音楽、アニメなどのコンテンツに出会った。中でも印象的なコンテンツは「二次創作小説」。新たなインターネットの楽しみ方を知るきっかけとなった。

「中学生の時に出会ったエヴァンゲリオンの「二次創作小説」は印象的でした。友達にエヴァンゲリオンを勧められて、アニメを見たり、漫画を読んだりしていのですが、そこで関連作品をインターネットで調べていると、ファンの方が作った二次創作小説に出会ったんです」

当時の感動について、自身が運営するブログ「ぐるりみち。」ではこう綴っている。

「公式とは何も関係のないはずのファンたちが描く物語は独特で、同じファンとして、とても魅力的に感じられたのです。あらゆる可能性があるのだと。どんな妄想も形にできるのだと。──本当に、最高の娯楽を見つけた気分だった。(https://blog.gururimichi.com/entry/2013/11/29/081311 より)」

「ぐるりみち。」の前身とも言える、モバゲーブログを始めたのは高校生の頃。もともと小学生の頃から「読書感想文を書くのが好きだった」というけいろー氏は、日々の出来事をブログに綴るようになった。

「もともと僕は人見知りで、話し下手。ですから、対面でコミュニケーションを取るより、文章にする方が得意でした。モバゲーで日記をはじめてみると、日記の内容に対してコメントがつくようになったんです。文章を書くこと自体も好きでしたが、反応をもらえることに楽しみをおぼえました」

本格的な発信を「ぐるりみち。」で始めたのは2013年。新卒で入社した会社を退職し、転職活動を始めると同時にブログを再開した。しかし、その時点ではブロガーやライターとして独立することは考えておらず、あくまでも趣味として本の感想などを綴っていたという。

「ブログ自体は会社を辞める前に立ち上げていたんです。仕事を辞めた直後は『やっと書けるぞ!』と思ったことをおぼえています。当初は転職活動をしながら更新をしていましたが、ブログを書くことの方が楽しくなってしまい、転職活動どころではなくなってしまいました。だんだんとブログ経由で企業さんからお声がかかるようになり、そのまま独立してしまえと考え、今に至ります」

クリエイター自身から出た表現で、初音ミクの魅力を

ブログがきっかけで仕事の依頼がくるようになったとはいえ、本業として本当に食っていけるのか、不安に思うことはなかったのだろうか。当時について聞くと「好きで書いている文章が、お金になったり、仕事に繋がるんだと感動の方が大きかった」という。

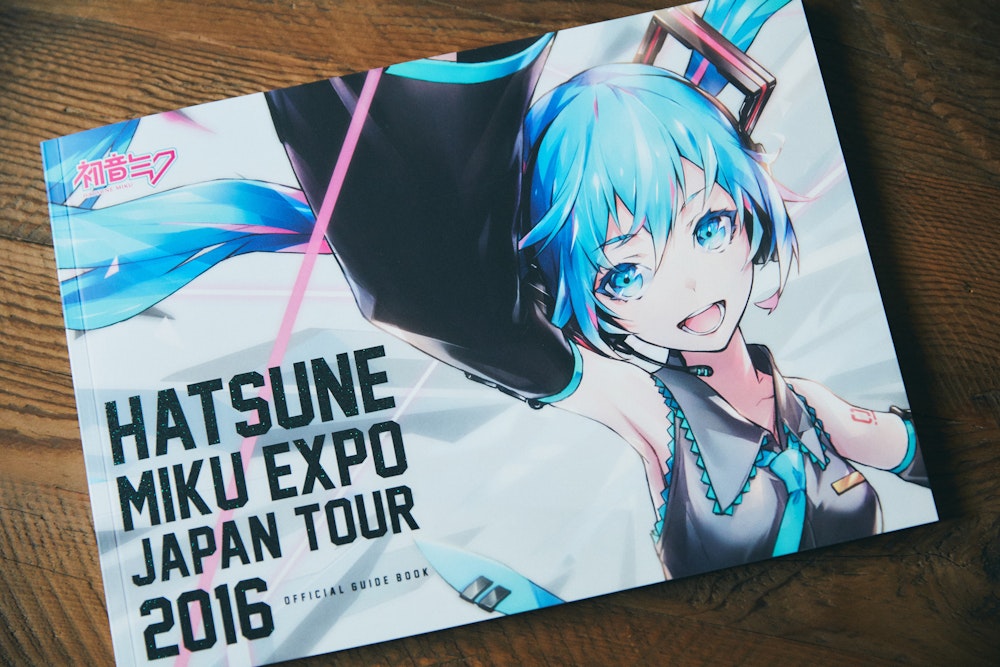

そんな「好き」を貫いた結果繋がったのが『HATSUNE MIKU EXPO 2016』公式パンフレットのページ制作だ。携わるきっかけも、ブログ経由だった。ボーカロイドのライブイベントの感想をブログで更新したところ、パンフレットを制作する印刷会社の目に留まり、クリエイターインタビューのページを担当することが決まった。話を受けた際の胸の高鳴りは、ブログに綴られていた。

「ただでさえ天使のミクさんの活動に、お仕事として関わらせていてだけるとは……\( 'ω')/ウオオオオオアアアーーーーッ!!!(https://blog.gururimichi.com/entry/2016/04/04/193234 より) 」

けいろー氏がインタビュー・編集を担当したのは『HATSUNE MIKU EXPO 2016』のために制作されたMVについての鼎談記事だ。制作に携わった3名のクリエイターに話を聞き、記事にまとめた。

初音ミクは、描くクリエイターによって、声だけでなくイラストや性格も異なり、多種多様な「初音ミク」が現れるのだ。

「それぞれのクリエイターさんがどのようなこだわりを持って制作したのか、インタビューを行いました。ミクさん自身にもたくさんのファンがいますが、クリエイターさんにもファンがいます。そのため、ファンの方が聞きたいであろう『クリエイター自身から出た言葉』を、なるべくそのまま伝えられるよう意識しました。この人だからこそこの表現なんだ、という言葉を選んで編集したんです」

「初音ミクの魅力のひとつは、解釈が多様に認められること」と、けいろー氏は教えてくれた。ボーカロイド文化自体が、さまざまな解釈を受け入れる下地があると考えているという。加えて初音ミクやニコニコ動画におけるコンテンツの広がりは「N次創作」と呼ばれ、クリエイターからクリエイターへ、創作が発展していくことも特徴だ。

「今回のMVでは、曲ができてから、イラストとムービー担当のクリエイターさんが方向性を決めていきました。だからそれぞれのクリエイターさんに『私はこういう解釈で、こういう描き方をしましたよ』と話を伺っているんですね。 ボーカロイド文化は、基本的にまず楽曲が先にあります。そして別の人が『自分は歌詞を、こう解釈したからアニメ風の動画にしてみた』とか『僕は曲をイメージして、衣装やステージを考えてみた』など、創作の輪が広がっていくのが特徴なんです。制作に携わって改めて、ミクさんが多くの人に愛されていることを実感しました」

僕の故郷は、インターネット。線をつなげる存在になりたい

幼い頃からインターネットに触れ、インターネット・カルチャー、サブカルチャーにどっぷり浸るけいろー氏。インターネットとは、彼にとってどのような存在なのだろうか。

「転勤族だったこともあり、僕には故郷と言える故郷がありません。もしかしたらインターネットが僕の“故郷”ではないかなと思うんです。どちらかというと消極的なタイプの人間ですが、インターネットを通じたコミュニケーションの場では、肩書きや見た目、年齢など関係なく、素の自分を出すことができる。会ったこともない人と気負うことなくチャットで話したりすることで癒されることもあります。自分が自分でいられる、僕にとって居場所のようなものです」

最近では、そのオープンさに対するカウンターとして、クローズドなコミュニティやオンラインサロンなども増えるなど、そのあり方が変わり続けるインターネットの世界。インターネットを居場所と表現するけいろー氏は、ブログの中で自身の考えをこう語っている。

「インターネットで自分の居場所を見つけて、そこから見える世界と情報だけに触れ続けるのは心地いいし、むっちゃ楽だ。でも、そこだけにとどまり続ければ、その世界がネットのすべてだと錯覚してしまう恐れもある。思考停止は避けたいところ。そうならないためにも、たまには別の世界、別のインターネットを覗いてみるのも悪くないと思う。「私の」じゃない、「誰かの」インターネット。(https://blog.gururimichi.com/entry/2013/11/29/081311 より)」

自身が運営するブログについては「読まれるものは読まれるし、読まれないものは読まれない」と考えている。大勢に読んでもらえるようなコンテンツでPVを追い求めるのではなく、本当に書きたいことをこれからも書いていくという。

「ブログを始めた当初は、ある程度PVを気にしていましたが、今はあまり気にしていません。多くの人に読まれなくても、記事から何かを感じ取ってくれる人が少しでもいれば、それでいいなと思うんです」

加えて今後は、インターネット上の人やコンテンツを繋げる役割を担っていきたいと話した。

「 livetuneの初音ミクオリジナル曲『Tell Your World』の一節に以下のような言葉があります。

いくつもの線は円になって 全て繋げてく どこにだって

このフレーズが、インターネットの本質を表しているのではないかと、ずっと思っているんです。今後はVTuberなど新しいネットカルチャー含め、世の中に溢れている素敵なコンテンツを紹介していきたいと考えています。人とコンテンツ、コンテンツとコンテンツなど、線を繋げて、インターネットの世界をワクワクさせていきたいですね」

Text: Yuka Sato / Photograph: Shunsuke Imai