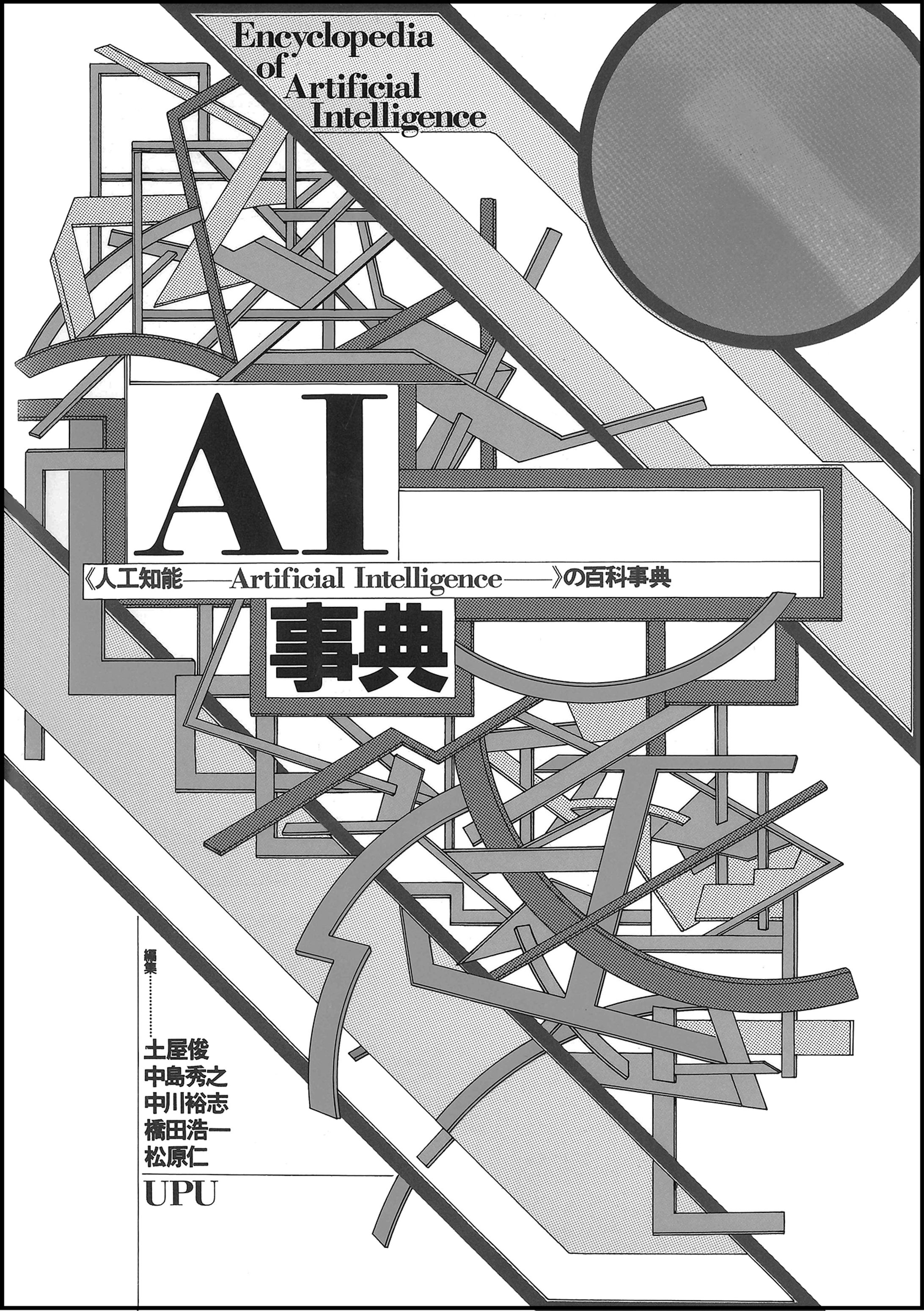

全544ページの大冊。AI黎明期、伝説の事典『AI事典』(1988年UPU刊)の造本・装幀に携わり、その仕事でのゲラ読みを通じてAIに関する知識歴だけは35年もの歳月を重ねた自分だけれども、たまたま先日、もう中古書でもあまり流通していない本書の電子書籍・復刻版が出ていることを知った。なので造本・装幀に関わった当事者として書籍版はもちろん持っているが、電子書籍版も持っておこうとKindle版を購入した。電子書籍は近代科学社発売、初版紙書籍版元は株式会社ユー・ピー・ユー。いまはもう無い出版社だけれど80年代当時は草創期の就職情報・採用広報事業が急成長してニューアカ雑誌『GS たのしい知識』『エスクァイア日本版』『i-D JAPAN』などを刊行し注目を集めていた版元だった。その最盛期の1980年代に第二次AIブームが日本にもやってきてエキスパートシステムなどに注目が集まる中、AIに関する事典として刊行されたのがこの本。自分は1986年に松岡正剛さんと戸田ツトムさんが構成された『情報と文化』という、これまた大著の本で、戸田さんの指示のもとインフォグラフィックデザインの作図に携わらせていただいた事もあり、その戸田師の弟子筋だった私の方に、AI事典を刊行するのでぜひブックデザインを、という独立して間もない当方にUPUさんから過分なご依頼をいただいて仕事が始まった。544ページにもわたる本で執筆陣も多様な方々で校正プロセスはとても時間がかかった。記憶では足掛け1年くらいの歳月を経て、ようやく刊行されたと思う。(今は亡き孤高の哲学者、廣松渉さんなども執筆されており項目のカバーエリアも広く編集的にもよい事典であった)人口知能というものが、今のようにChatGPTといった具体的に触れることのできるアプリケーションとして存在もしていない時代なので、わかりやすい具体イメージ像もなく言葉から連想される脳的機械というイメージで、カバーデザインのような姿にした。当時、三上晴子さんというアーティストが活躍されていて、彼女がつくるウェットな電脳イメージが当時流布していたが、そちらではなく限りなくドライでクールなものにしたかった。(実は三上晴子さんがつくった電脳オブジェをあしらった日本大学工学部のパンフレットを90年代につくるということにはなる)当時はまだMacintoshなどのコンピュータによるデザインが始まる前なので、全てロットリングによる手描きにて線を描画した。刷色はスミと銀の2色。わかる人には、わかってしまうがダニエル・リベスキンドのドローイングを多分に意識した。あるいは大友克洋のAKIRAの線描。後者がカタストロフなイメージの線画だとすると構築的な建築ドローイングの線描がリベスキンドのものだが当時、脱構築文脈で、建築的ではない描画で界隈を驚かせていた。電脳の脳の中を覗き見ると、そのようなアーキテクチャのような構造物からなるマシンの中に人工知能が稼働するという、いささか古典的なイメージで着手したと思うが、緻密な線描を全てロットリングで手描きするという職人的な手技にも心地よさを感じていた。AIの測地学という分野別の事典項目の相互連関を表したダイアグラムが目次前後にあるのだが、その3Dダイアグラムも全て手書き、手作業での文字貼り込みであった。今見ても緻密な作業をよくやったものだと思う。当時の自身の熱量は凄まじく、こういったダイアグラムを丸々3日くらいかけて根を詰めた作業を朝から夜まで、ただ淡々とやるのである。若かったからなー、とは今思う。本文組版は今は懐かしい電算写植によるもの。扉左の回路図のような線画がある、あれらも当時出たてのデジタルコピーでベースのアウトラインの輪郭図をつくり、それをロットリングでトレースして細密に回路図のように線描した。さすがにここは当時のアシスタントにだいぶ描画してもらったが、これだけをトレスするのに1週間くらいかかっていたりした。そういう意味ではエディトリアルデザインというものは1冊まるまるの造本に携わる場合の労力たるや凄まじく、ある意味割の合わない、そんな仕事ではあったが、本人は愉しくて仕方がなかった。今は佳き80年代後半のことである。独立して間もない頃、師である戸田ツトムさんのエピゴーネン期の仕事。当時それで良しとしていた。開き直りではないが、オリジナリティという幻想に苦闘するより、師から学んだことを徹底的に模倣実践する。全くの第三者がそれをやれば模倣者に過ぎないが、私からすれば師の手法の継承である。弟子がそれをやって何が悪いという開き直りと、師のところでの経験が自身の血肉となっているかを自身の仕事で試していた。担当編集者的には、それを超えるような仕上げを期待されていたようなところも無くはなかったが、それほどのオリジナリティなど確立もできていなかったし、なによりも自身がまだ真似たかったということもあった。制作系業界にはびこっていたオリジナリティ幻想というものにも否定的だったこともある。また何より544ページの大著でコケるわけにもいかない。そんなことで1年間をかけてじっくりと544ページの造本に時間をかけて取り組めてよかったと思う。長い時間で変容する編集もあれば、見えてくる姿もある。ゲラをざっと全ページ目を通すのが大変ではあったが、それも心地よかった。時間と体力と気力の伴っていた20代の仕事だったので電子書籍でデザイン改訂されることなく、まんま復刻されていることは、うれしく、誇らしく思う。